褒斜道石门及其摩崖石刻

褒斜道石门及其摩崖石刻为全国重点文物保护单位。

千古要地

中国有句脍炙人口的成语“明修栈道,暗渡陈仓”。故事说的是:刘邦取汉中后于公元前206年按大将韩信的计谋,派少数人修栈道,以转移镇守关中西部雍王章邯的注意力,暗地里沿着西边艰险的陈仓道(即秦栈),北出大散关,攻占了陈仓城,进军咸阳。诗人李白赞叹的“蜀道难,难于上青天”,就是指的这一段褒斜道.

历史

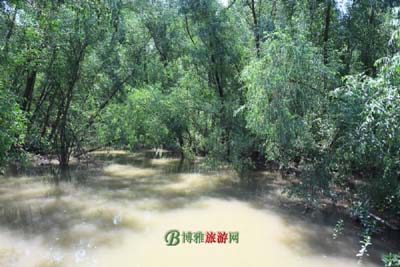

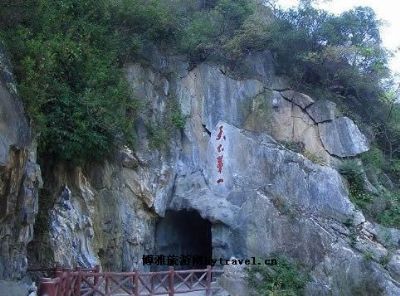

褒斜道位于汉中市北50千米,是古代连接关中与汉中的一条要道。因取道褒水、斜水两河谷,贯穿褒斜谷而得名。起自汉代褒中县(今陕西省汉中市与勉县交界处)褒口、经三交城、赤崖,溯褒水 河而上,出斜谷至眉县,全程235千米。褒斜道为秦昭王时所开,当时人们凿石架木,修筑栈道,历代以业,多次增修。褒斜道开凿建成,沟通了秦岭南北的联系,加强了中原与西南地区的经济、文化交流与合作。公元前206年,刘邦经褒斜道赴汉中就汉王位。石门在褒斜谷两端。北端为大石门,在眉县;南羰为小石门,在今汉中市北约17千米处。小石门简称石门,大约于战国时期,为修褒斜栈道而凿,后经历代修凿,方告开通。石门洞长13.6米,宽4.2米,南口高3.45米,北口高3.75米。当时施工是采用古代的火烧水激法开山破石,是中国最早的人工隧道之一。

摩崖石刻

摩崖石刻在石门遂道的两壁和石门南褒河两崖上,有汉魏以来历代文人学士留诗题名百余方,通称为“石门石刻”。其中“汉魏十三品”、“李君表”、“石门颂”等最为著名。1969年石门修水库。因石刻在蓄水线下,汉中市将《石市十三品》完整地切割下。保存于汉中博物馆展出。现为国家重点文物保护单位。褒斜道石门坐落在陕西省汉中市城北17公里的褒河水库内。褒斜道是古代著名的跨越秦岭的通道,它贯穿秦岭山脉,道的南口是“褒谷”,位于陕西省汉中市,北口称“斜谷”,在陕西省眉县,全谷长250公里,统一名为“褒斜道”。褒斜道自战国时就凿石架木,路路续续地修起了栈道,后来又经果历代增修加凿,道才畅通无碍。道的两端有石门,北端名为“大石门”,南端是“小石门”,现在的褒斜道石门是指小石门。褒斜道石门位于峡谷栈道南端的一段隧道,褒斜道石门是汉代开凿的,北魏永平二年(509年)重新修建。门洞通长16.3米,宽4.2米,南口高3.48米,北口高3.75米。石门上雕刻有许多汉魏以来历代名人的留诗题名,统称为石门石刻。1970年因为石门附近要修建褒河水库,所以全部的石刻被转移到了汉中市博物馆,并在那里进行复原、展览。

石刻精品

石门摩崖石刻中保存有大量的题咏,最为著名的是“汉魏十三品”,其中又以东汉建和二年(148年)所刻的《石门颂》最为珍贵。石刻的额题为:“故司隶校尉楗(犍)为杨君颂,汉中太守王升立”,铭文赞颂了杨孟文开通褒斜道石门的事迹;《石门颂》是隶书石刻,书法古朴雄健,堪称汉代书法的珍品。 刻于石门东壁的北魏永平二年(509年)的《石门铭》,记载了梁、秦二州刺史羊祉重开石门故道的事迹,铭为楷书,王远书写,字体流畅飘逸,秀丽隽永。石刻中最早的是创立于东汉永平六年(63年)的《鄐君开通褒斜道碑》,记述了汉中郡守鄐君及其部属开通褒斜道的情况,碑的字体界于篆隶之间,十分雄浑古朴。

所属地区

眉县隶属陕西省宝鸡市,位于关中平原西部,地处秦岭主峰太白山下,行政区域横跨渭河两岸,地形地貌由南而北依次为山区、浅山丘陵区、黄土台塬区、渭北平原区,总体呈现“七河九原一面坡,六山一水三分田”。西距宝鸡市65公里,东距省会西安市120公里,东与周至县接壤,南和太白县毗邻,西连岐山县,北界扶风县,全县总面积863平方公里, 居全省第80位,其中农耕地374668亩,全县辖10镇2乡,155个行政村。 眉县辖首善镇、横渠镇、槐芽镇、汤峪镇、常兴镇、金渠镇、营头镇、齐镇、马家镇、青化乡。境内有2个林场:汤峪林场、营头林场。 人口面积:总人口30.2万人,其中:非农业人口3.7万人,农业人口26.6万人...陕西省宝鸡市眉县